お知らせNews

HOME >

- 10月16日(木)18:00 「上方クラシック倶楽部」#13 関西クラシックシーンの「今とこれから」を発信!ピアニスト 笠原純子さんを迎えして!

10月16日(木)18:00 「上方クラシック倶楽部」#13 関西クラシックシーンの「今とこれから」を発信!ピアニスト 笠原純子さんを迎えして!

カテゴリー上方クラシック倶楽部, 番組情報

クラシック音楽においては東京以上の歴史と伝統を持ち、時代を代表する音楽家や作曲家を

数多く輩出、音響/設備の良いホールや瀟洒なサロンが点在する関西の音楽界。

しかし、昨今のメディアの東京偏重の弊害で、その魅力、情報が 全国に

伝わりにくいのが現状です。そこに一石を投じ、関西の音楽シーンの「推し」を

国内外に広く紹介するレギュラープログラムが「上方クラシック俱楽部」。

関西のクラシック界の新しい情報、おすすめの音楽家や演奏会、コンサート・ホールや サロンを、

ゲストも交えながら、毎月1回のペースでお届けします。

プレゼンターの崎本哲生さんはクラブ関西の専務理事にして、アマチュアオーケストラで

コンサートマスターを歴任したヴァイオリン奏者、音楽愛好家。

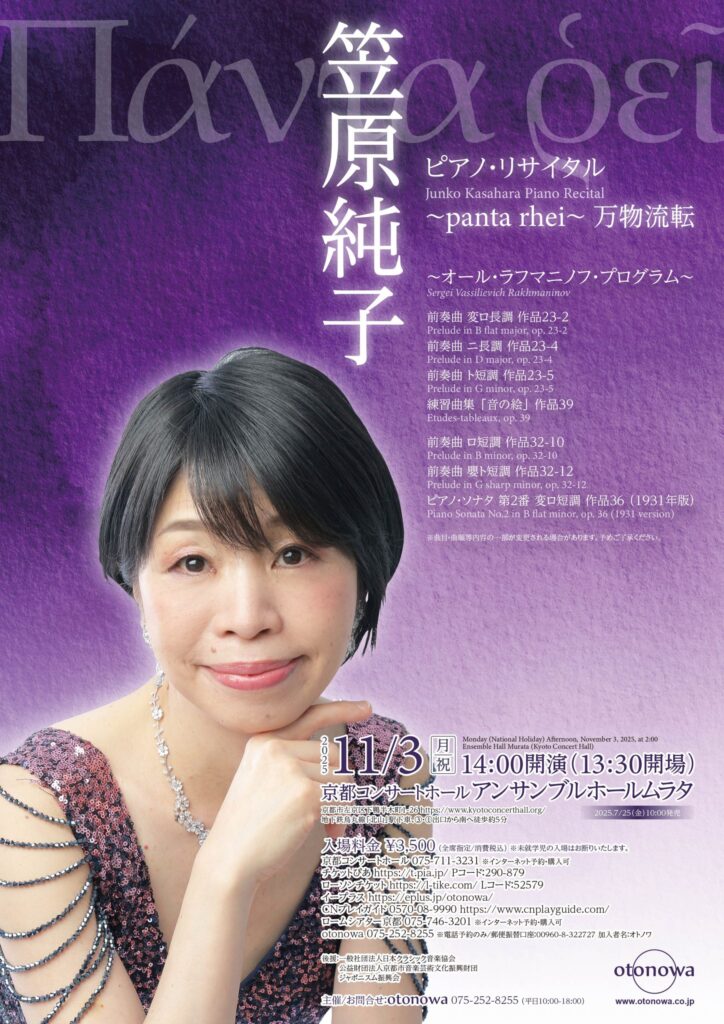

10月のゲストはピアニストの笠原純子さんです。

ヨーロッパを拠点に世界各国でリサイタルを開催、

ベルリン・フィル、チェコ・フィルのメンバーたちと室内楽を共演するなど、

輝かしいキャリアをお持ちの笠原さん、

帰国後は、京都山科にサロン「IMAマエストロ山科サロン」を開き

地域に根差した音楽活動を続けておられます。

アレクサンダー・テクニックという「自分自身を阻んでいるものを取り除いていく」

原理を取り入れた音楽教育者としても注目されている笠原さんに

たっぷりとお話しを伺いました。

お楽しみください。

《楽曲》

1,リスト:愛の夢(3つの夜想曲第3番)「おお、愛しうる限り愛せ」

変イ長調S.541/3R.211

笠原純子(ピアノ)

2,ガーシュウィン:ラプソディ・イン・ブルー(抜粋)

笠原咸子&笠原純子(ピアノ)

3, ラヴェル:夜のガスパール~Ⅰ. オンディーヌ

笠原純子(ピアノ)

《ゲスト・プロフィール》

笠原純子(Junko Kasahara, piano)

大阪芸術大学に4年間学費全額免除生として在籍、

卒業に際し全学最優秀の成績により塚本賞受賞。武庫川女子大学音楽専攻科修了。

国際ロータリー財団奨学生として渡欧後パリ、エコール・ノルマル音楽院、

ロシア国立サンクトぺテルブルク音楽院大学院、ドイツ国立カールスルーエ音楽大学

大学院・芸術熟達試験課程、ドイツ国立ザールブリュッケン音大大学院・国家演奏家資格課程を

最優秀の成績で修了。 ABC新人コンサートオーディション、ルービンシュタイン国際ピアノ

コンクール他、入賞。イタリア、フィンランド各地の夏期国際音楽祭、独・ザール音楽祭、

ザールブリュッケン国際音楽祭、“シューベルティアーデ”、サンクトペテルブルク・ロシア日本芸術祭,

国際音楽週間等に度々招待を受け出演の他、その演奏はヨーロッパ各国でテレビ・ラジオ

放送されている。

ヨーロッパ各国、アメリカ、南米、ロシア、イスラエル、日本等でのリサイタルのほか、

ベルリン・フィルのコンサートマスターら首席奏者をはじめ、ザグレブ弦楽四重奏団、

チェコ・フィル弦楽三重奏団、弦楽四重奏団、弦楽六重奏団、ゴラン・コンチャル、

イルジー・ヴォディチュカ(ヴァイオリン)との室内楽や、

ルカス・ロレンツィ(フルート)との共演を重ねる。

日本センチュリー交響楽団、テレマン室内管弦楽団、関西フィルハーモニー管弦楽団、

モーツァルト室内管弦楽団、大阪フィルハーモニー交響楽団、クエンカ国立交響楽団、

サンクトペテルブルク国立交響楽団、サンクトペテルブルク国立カペラ交響楽団、

ザグレブ・フィルハーモニー管弦楽団等オーケストラとの協演も数多い。

現在、大阪芸術大学、京都女子大学講師をつとめるほか、IMAマエストロを主宰、

各地にて三十年近くの自らのアレクサンダーテクニック研鑽を活かした演奏指導を行い、

反響を得ている。また、地域に根差した音楽の愉しみの場としての

IMAマエストロ・サロンコンサート(京都・大阪)を21年間共催し、

150回近くに及んでいる。

ラプトサウンドよりCD「Liszt」「Chopin」「Debussy」をリリース、好評を博す。

《プレゼンター・プロフィール》

崎本哲生(Tetsuo Sakimoto) 音楽愛好家

1956年、大阪府生まれの倉敷育ち。

ヴァイオリンを始めたのが3歳、挫折したのが6歳。再び目覚めたのが13歳。

その後、同志社交響楽団、宝塚市交響楽団などのコンサートマスターを歴任。

2011年より現在までヴァイオリンを馬渕清香氏に師事。

2018年京阪ホールディングス株式会社を定年退職。

2016年~2023年まで東京大学未来ビジョン研究センター客員研究員。

2024年6月、「クリエイティブジャパン戦略」(白桃書房)を共著で出版。

その中で「アートは未来創造のキーワードとなるか」をテーマとした論考を寄稿。

現在、一般社団法人クラブ関西専務理事。

《プレゼンターからのメッセージ》

最近、ふと考えたんです。

「感心する演奏」と「感動する演奏」って、何が違うんだろう?って。

どちらも素晴らしい体験だけど、感心は“頭”で理解すること。しかし、感動はもっと深いところ――

潜在意識にふれる何かがあるような気がします。

この頃ハマっているのが、ボロディンの弦楽四重奏曲第2番の第1楽章。

あの旋律に身をゆだねていると、まるで大草原に抱かれているような、

すべてが許されるような感覚になります。

うまく言葉にできないけれど、心の奥から何かがふわっと湧いてくる。

ああ、これが“感動”なのかも…って思うんです。

音楽って不思議ですね。

同じ風景を見ても、どんな音楽を聴いているかで、感じ方がまるで変わってくる。

つまり音楽は、私たちの潜在意識にある「フィルター」をすっとすり替えてくれるものなのかな?と。

たとえばエルガーの《威風堂々》を聴けば、心がしゃんとして、少し勇気が湧いてくる。

逆にラフマニノフの《ヴォカリーズ》を聴くと、胸の奥からやさしさや切なさが

静かに立ち上ってくる…。

こうした音楽体験を、丁寧に言葉にしてみると、ただの「感想」じゃなくなるんですよね。

感想が感想を呼び、誰かの心にふっと灯りをともすような、

そんな小さなつながりが生まれることもあるのではないかと。

音楽と言葉。

どちらも、目には見えないけれど、心の風景を分かち合うための大切な手段なんだな、

と改めて感じています。

そしてきっと、本当に大切なことは、いつも“言葉を超えたところ”にある

――そんな気がしています。