お知らせNews

HOME >

- 『ザ・コンテンポラリー』第19回を終えて

『ザ・コンテンポラリー』第19回を終えて

カテゴリーザ・コンテンポラリー, 番組情報

新番組『ザ・コンテンポラリー』の第19回、お楽しみいいただけたでしょうか。今回のテーマは<循環形式探訪!vol.1 幻想交響曲>でした。

前回の第18回で、『クラシック音楽特有の多楽章構成の楽曲における全曲の一貫性を実現するための創意工夫の元祖であり最高傑作』と言える名曲、ベートーヴェンの交響曲第5番を題材として、全4楽章を通じて同じモティーフ(動機)を敷衍してもいくこと(動機労作)によって、全曲の統一が図られていることを、探訪しました。その経験を前提として、今度は、ベルリオーズの若き日の出世作であり問題作でもある幻想交響曲における全曲の統一の手法を探訪しました。

第1楽章のソナタ形式主部の冒頭に登場する第一主題が”彼女の主題”であり、この作品の全曲の統一の核となる(ベルリオーズが言うところの)”固定楽想”として、全5楽章にわたって登場することを、じっくりと探訪しました。

ベートーヴェンの全曲を統一しようとする強烈な意志、動機労作の徹底ぶりの見事さは、後世の作曲家に大きな影響を与えました。ベートーヴェン以降の、つまりロマン派以降の作曲家は、ベートーヴェンがいきなりと到達したこの楽曲構造における凄まじいまでの”高み”に畏敬の念を感じないわけにはいかなくなりました。そして、それぞれの作曲家がそれぞれの苦心を重ねて、それぞれの方法論で何らかの作品の構造への工夫を凝らしていくのでした。

ベルリオーズの場合は、学生時代にベートーヴェンの交響曲第3番「英雄」や同第5番のパリ初演を聴いて大いに感銘を受けて、『自分も交響曲を書く!』と決心して、それを実現した最初の作品が幻想交響曲であった訳です。それにしても、ベートーヴェンの没後僅か3年しか経っていないとはとても思えない、とんでもない交響曲が誕生したものです。”早く産まれ過ぎた天才作曲家ベルリオーズ”とでも言えるでしょうか。

番組内でお聴きいただいた録音は、シャルル・ミュンシュ指揮/日本フィルハーモニー交響楽団の演奏でした。往年の名指揮者ミュンシュが来日して日フィルを指揮した演奏会の、ライブ録音でお楽しみいただきました。

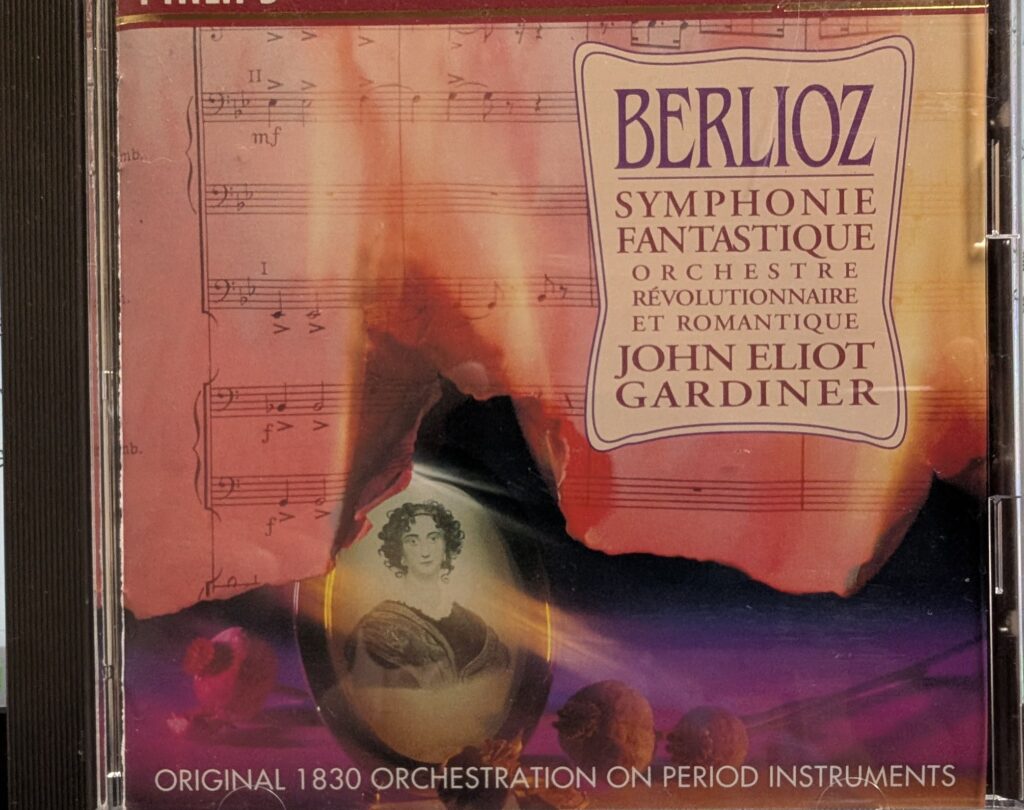

下の写真は、私の仕事場にあるCDです。初演当時と同じ楽器による演奏を初演と同じ場所で録音したという、こだわりの名盤です。

ベルリオーズ/幻想交響曲 作品14 オルケストル・レヴォリューショネル・エ・ロマンティーク/指揮:ジョン・エリオット・ガーディナー (1991年9月16-18日 旧 パリ音楽院) PHILIPS / PHCP-5093

では来週もまた金曜日の18:00〜19:00にお会いしましょう。